精微高博公众号

北京精微高博仪器有限公司

Sales@jwgb.net

比表面积分析仪

比表面积分析仪

介孔孔径分析仪

介孔孔径分析仪 微孔孔径分析仪

微孔孔径分析仪 化学吸附仪

化学吸附仪 反应评价装置

反应评价装置 蒸汽吸附仪

蒸汽吸附仪 穿透曲线分析仪

穿透曲线分析仪 真密度仪

真密度仪 压汞仪

压汞仪 高压吸附仪

高压吸附仪 热分析仪

热分析仪 X射线衍射仪

X射线衍射仪 脱气机

脱气机 质谱仪

质谱仪 相关配件

相关配件 比表面积分析仪

比表面积分析仪

介孔孔径分析仪

介孔孔径分析仪

微孔孔径分析仪

微孔孔径分析仪

化学吸附仪

化学吸附仪

反应评价装置

反应评价装置

蒸汽吸附仪

蒸汽吸附仪

穿透曲线分析仪

穿透曲线分析仪

真密度仪

真密度仪

压汞仪

压汞仪

高压吸附仪

高压吸附仪

热分析仪

热分析仪

X射线衍射仪

X射线衍射仪

脱气机

脱气机

质谱仪

质谱仪

相关配件

相关配件

applications

摘要:X射线衍射技术是利用X射线与晶体物质相互作用产生衍射效应,从而解析物质微观结构的核心分析手段。自1912年由劳厄等人发现以来,该技术已成为材料科学、化学、物理学、生物学及地质学等领域不可或缺的基石。本文旨在系统阐述X射线衍射的基本原理、主要技术方法(如单晶与多晶衍射)、其在结构解析与物相分析中的应用,并探讨其在高通量、原位及微区分析等前沿方向的最新进展。

技术发展历程

XRD技术的发展与基础物理研究的突破密切相关,其关键里程碑事件构建了现代衍射分析的理论与技术框架。

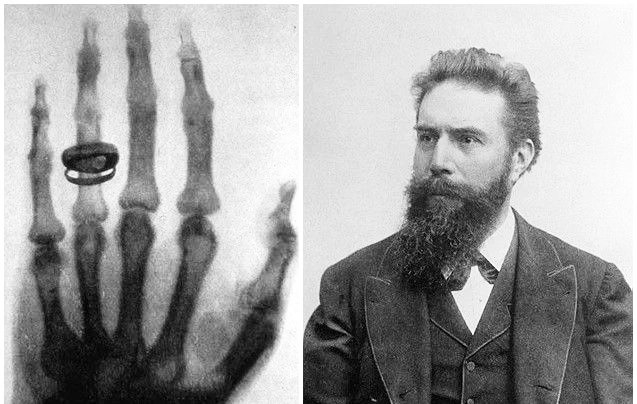

伦琴在发现X射线的时候给他的妻子拍了1张带有戒指的右手照片(图片来源于网络)

1. 奠基阶段(19世纪末-20世纪初)

1895年伦琴发现X射线,为衍射技术的诞生奠定了基础。1908-1909年,Walter和Pohl观察到X射线透过尖形光栏后出现的干涉条纹,为衍射现象的确认提供了早期线索。1912年,劳厄通过实验证实X射线与晶体相遇时的衍射现象,不仅证明了X射线的电磁波性质,更开创了X射线衍射学这一新兴学科,成为该领域的首个里程碑。

2. 理论与技术成型阶段(20世纪初-中期)

1913 年,W.L. 布拉格(William Lawrence Bragg)与父亲 W.H. 布拉格(William Henry Bragg)共同提出布拉格定律(nλ=2d sinθ),奠定晶体衍射的运动学理论基础[1]。1913 年莫塞莱(Henry Moseley)建立莫莱特定律(Moseley's Law),而倒易点阵(Reciprocal Lattice)概念由厄瓦尔德(Paul Peter Ewald)于 1912 年提出,二者分属不同科学家的独立贡献,不可合并表述。

20世纪20年代康普顿发现X射线非相干散射现象,X 射线干涉现象首次由博尔施(H. Boersch)于 1941 年观察到;1959 年 Kato(加藤)与 Lang 的工作是对该现象的系统性验证与应用拓展,并非 “发现”。1965 年由邦斯(U. Bonse)与哈特(M. Hart)共同发明 X 射线干涉仪,奠定了高精度 XRD 测量的基础。推动了技术从理论走向实用化。

3. 现代发展阶段(20世纪后期至今)

同步辐射光源与自由电子激光的兴起,为XRD技术带来革命性突破,催生了超快X射线衍射、软X射线显微术等新型技术手段。近年来,技术发展呈现出静态分析向动态追踪、单一技术向多技术联用的趋势,如与物理吸附仪、冷冻电子显微镜(Cryo-EM)、计算模拟的结合,显著拓展了技术的应用边界。

核心原理与技术体系

1. 基本原理

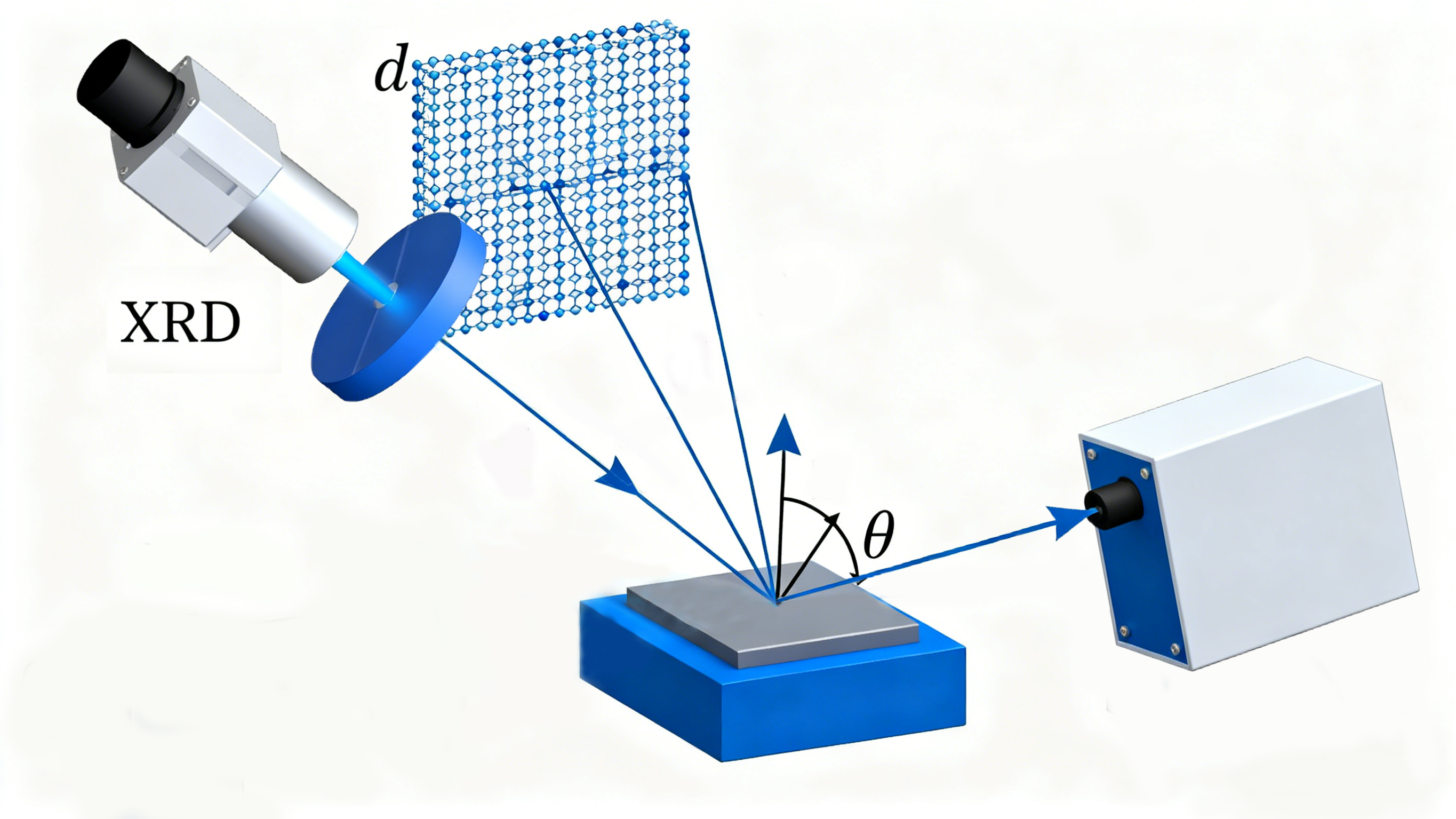

XRD原理图

XRD技术的核心是X射线与晶体原子的相互作用。高能电子束轰击金属靶材产生特征X射线,照射样品后,晶体内部原子的内层电子受激振动产生散射波。由于晶体结构的周期性,散射波在特定方向发生相长干涉,形成可检测的衍射信号,其衍射线的空间方位与强度直接反映晶体的微观结构特征。

布拉格方程式是XRD技术的基础理论依据:nλ=2d sinθ(其中d为晶面间距,θ为衍射角,n为整数,λ为X射线波长)。该方程明确了衍射产生的必要条件——只有当各参数满足方程关系时,才会出现强衍射信号,但满足方程并非衍射产生的充分条件,衍射强度还受原子分布、晶体对称性等因素影响。

2. 技术分类

XRD技术主要分为单晶X射线衍射和多晶X射线衍射两大分支。

单晶X射线衍射

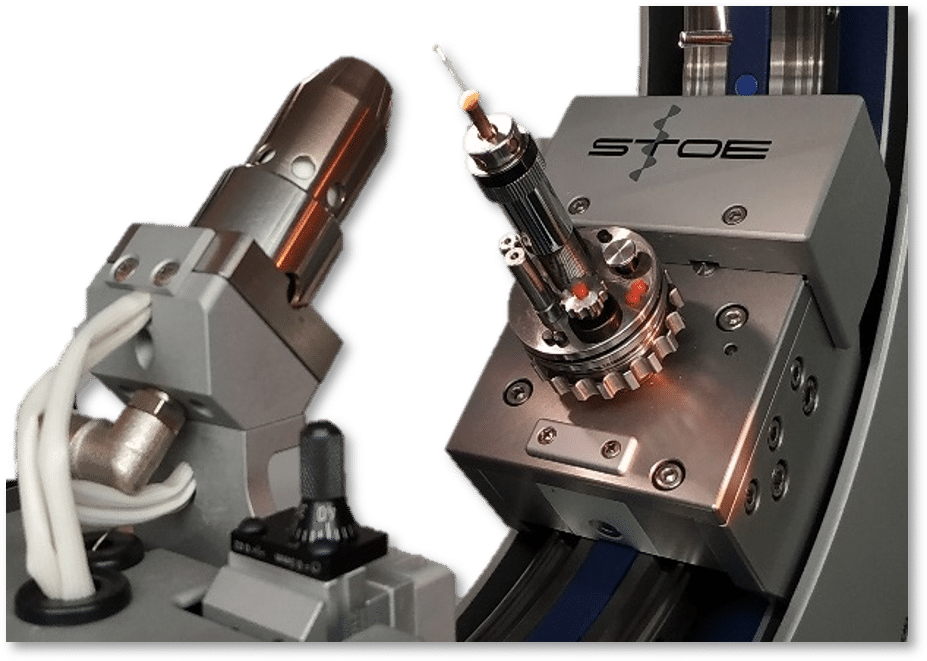

单晶X射线衍射仪

单晶XRD的对象是一颗尺寸在微米至毫米级别的完美单晶体。通过测量晶体在三维空间中的衍射点阵(倒易空间),可以获得完整且精确的晶体结构信息,包括原子坐标、键长、键角、热振动参数乃至电子密度分布。

工作流程:主要包括单晶挑选、数据收集(使用四圆衍射仪或现代的面探测器)、数据还原与吸收校正、结构解析(直接法或帕特森法)以及结构精修(最小二乘法)。

应用与重要性:SXRD是确定全新化合物(如配位聚合物、有机分子、天然产物)绝对构型的“金标准”。在药物研发中,它用于确定活性药物成分及其多晶型的精确三维结构,这对于理解药物-靶点相互作用至关重要[2]。

多晶X射线衍射

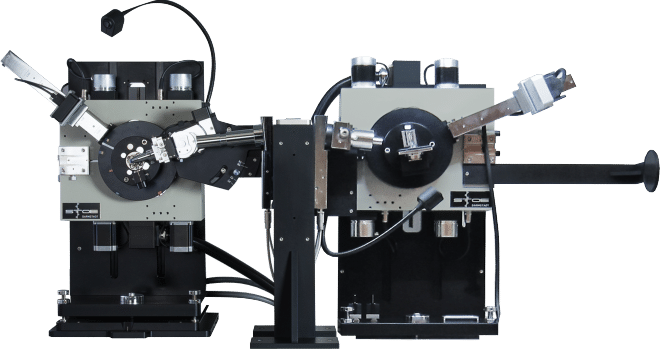

多晶X射线衍射仪

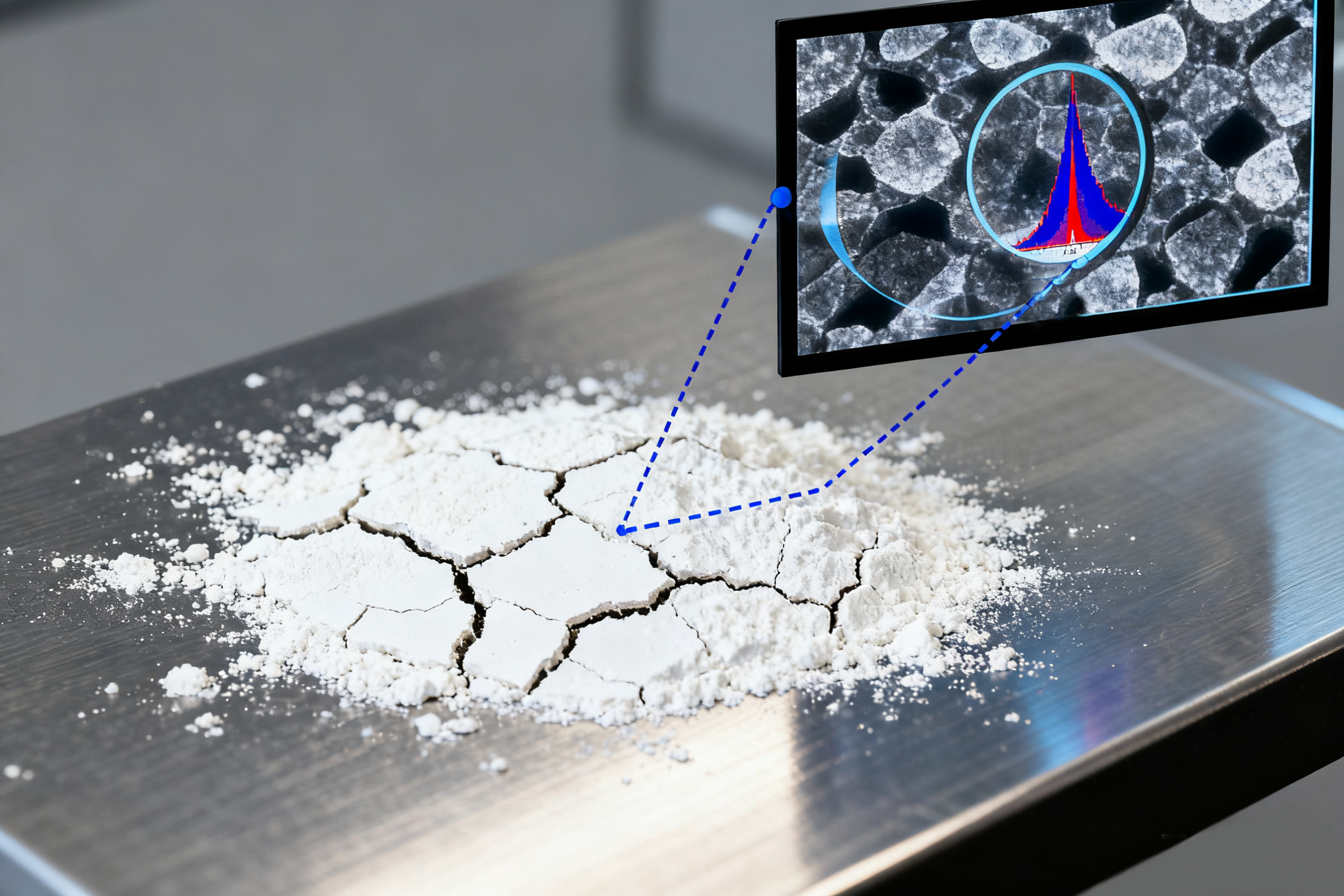

多晶 X 射线衍射(PXRD,又称粉末 X 射线衍射)以大量随机取向的微小晶粒(粉末)为分析对象,而德国 STOE 公司作为透射式粉末 XRD 技术的开创者,其研发的透射几何设计(如 STADI P 系列仪器的核心技术)为该类样品的精准分析提供了远超传统反射式(Bragg-Brentano)几何的解决方案。由于晶粒取向的随机性,三维衍射信息通常被压缩为一维 “衍射强度 - 2θ 角度” 图谱;与传统反射模式不同,STOE 透射模式通过 X 射线沿样品轴向均匀穿透(如将粉末装入石英毛细管封装),避免了反射模式下样品表面平整度、颗粒团聚或压片制样导致的误差,使一维图谱中各衍射峰的强度分布更贴合晶粒真实取向统计,从根源减少信号失真,尤其适合细颗粒(<5μm)或易团聚样品的分析。

物相定性及定量分析:每种结晶物质都有其独特的“指纹”衍射图谱。通过与标准数据库(如ICDD的PDF数据库)进行比对,可以实现未知样品的物相鉴定。此外,基于各物相衍射峰的强度与其在混合物中的含量成正比,可以发展出多种定量分析方法。

晶体结构精修:Rietveld方法

这是PXRD领域的一项革命性技术。由Hugo Rietveld于1967年提出,该方法通过将基于结构模型的整个计算图谱与实验测量图谱进行最小二乘拟合,从而对晶体结构参数(包括晶胞参数、原子位置、峰形参数等)进行精修[3]。Rietveld精修使得利用粉末数据解析和精修复杂结构成为可能,极大地扩展了PXRD的应用范围,尤其在无法获得高质量单晶的材料(如陶瓷、催化剂、地质矿物)研究中不可或缺。

前沿进展与新兴技术

随着X射线源和探测技术的飞速发展,XRD技术正不断突破传统极限。

1. 同步辐射X射线衍射

同步辐射光源提供的高亮度、高准直性、波长可调的X射线,带来了革命性的提升。其优势包括:

超高分辨率与信噪比:可用于研究弱衍射样品和复杂结构。

高通量实验:极快的采集速度使得组合材料芯片的高通量筛选成为可能。

小角X射线散射:用于研究纳米尺度的结构有序性。

2. 原位X射线衍射

传统XRD提供的是静态“快照”,而原位XRD则能在样品经受外部刺激(如变温、变压、气氛变化、电化学充放电)的过程中,实时监测其结构演变[4]。例如,在锂离子电池研究中,原位XRD可以实时揭示电极材料在充放电过程中的相变过程,为优化电池性能提供直接证据。

3. 微区X射线衍射

结合高亮度光源和精密聚焦optics,μ-XRD可以将X射线束斑聚焦至微米甚至纳米量级,从而实现对样品特定微区(如单个晶粒、界面、缺陷)的结构分析,在异质材料、失效分析和微电子器件表征中极具价值。

应用领域概览

XRD在材料领域的应用

XRD技术的应用已渗透到众多科学与工程领域:

材料科学:新材料的发现与表征、相图测定、残余应力分析、织构分析。

制药工业:药物多晶型筛查与鉴定、制剂中活性成分的定量分析、稳定性研究。

地质学:矿物鉴定与定量、岩石成因与演化历史研究。

考古与文化遗产:古代陶瓷、颜料、金属制物的物相分析,用于断代和真伪鉴别。

生命科学:尽管大分子晶体学更多使用同步辐射,但实验室XRD源仍用于小分子抑制剂、辅因子等与蛋白质功能相关的化合物结构解析。

结论与展望

X射线衍射技术历经百年,其深度和广度仍在不断拓展。从静态的结构解析到动态的过程追踪,从宏观样品统计到微区单晶分析,XRD技术持续为科学发现和工业创新提供着最核心的结构信息。

关于德国百年XRD制造企业STOE

如果将X射线衍射技术的百年发展比作一座宏伟的大厦,那么那些顶尖的设备制造商便是这座大厦最坚实的基石与支柱。在这些基石之中,始建于1887年的STOE公司,无疑是一座镌刻着传奇的丰碑。它不仅是行业发展历程的亲历者,更是以一系列开创性成果,主动塑造了技术演进的方向。从晶体光学检测设备起步,自20世纪60年代起便深耕单晶和粉晶XRD赛道,不仅发明了粉末X射线衍射透射几何技术,同时研发出首款搭载开放式欧拉支架、配备像素探测器的单晶X射线衍射系统,是首个将透射几何商业化应用于粉末XRD的厂商(20世纪60年代);依托德国制造的高精度工艺,STOE公司单晶衍射仪的弥散斑半径可精准控制在5微米以下,更是国际衍射数据中心(ICDD)的全球授权经销商,百年积淀的技术实力、品牌口碑与全球高端客户资源,使其成为行业公认的标杆企业。而精微高博对STOE的收购(精微收购德国百年X射线衍射仪(XRD)制造企业STOE-全面拓展单晶和粉晶XRD产品线),标志着中国资本与技术正以前所未有的方式融入全球高端科学仪器产业链。这一结合能够催生更多创新的、面向未来的XRD解决方案,为新材料研究与生产客户提供“吸附-热分析-衍射”多元化解决方案,并为中国乃至全球材料科学的进步贡献新的力量。

参考文献

[1] Bragg, W. L., & Bragg, W. H. (1913). The Reflection of X-rays by Crystals. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 88(605), 428-438.

[2] Glusker, J. P., Lewis, M., & Rossi, M. (1994). Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists. VCH Publishers.

[3] Rietveld, H. M. (1967). A profile refinement method for nuclear and magnetic structures. Journal of Applied Crystallography, 2(2), 65-71.

[4] Chupas, P. J., Qiu, X., Hanson, J. C., Lee, P. L., Grey, C. P., & Billinge, S. J. L. (2003). Rapid-acquisition pair distribution function (RA-PDF) analysis. Journal of Applied Crystallography, 36(6), 1342-1347.

[5] Ovchinnikov, O. S., et al. (2019). AI-enabled high-throughput X-ray diffraction analysis. MRS Bulletin, 44(9), 699-705.