精微高博公众号

北京精微高博仪器有限公司

Sales@jwgb.net

比表面积分析仪

比表面积分析仪

介孔孔径分析仪

介孔孔径分析仪 微孔孔径分析仪

微孔孔径分析仪 化学吸附仪

化学吸附仪 反应评价装置

反应评价装置 蒸汽吸附仪

蒸汽吸附仪 穿透曲线分析仪

穿透曲线分析仪 真密度仪

真密度仪 压汞仪

压汞仪 高压吸附仪

高压吸附仪 热分析仪

热分析仪 X射线衍射仪

X射线衍射仪 脱气机

脱气机 质谱仪

质谱仪 相关配件

相关配件 比表面积分析仪

比表面积分析仪

介孔孔径分析仪

介孔孔径分析仪

微孔孔径分析仪

微孔孔径分析仪

化学吸附仪

化学吸附仪

反应评价装置

反应评价装置

蒸汽吸附仪

蒸汽吸附仪

穿透曲线分析仪

穿透曲线分析仪

真密度仪

真密度仪

压汞仪

压汞仪

高压吸附仪

高压吸附仪

热分析仪

热分析仪

X射线衍射仪

X射线衍射仪

脱气机

脱气机

质谱仪

质谱仪

相关配件

相关配件

applications

直接对比法比表面测定是动态流动色谱法比表面仪中最简单的一种,它选择已知比表面积(Sg0)的标准样品,与被测样品并联到相同的气路中,只要选定一个氮气分压,先后测出标样和被测样的吸附峰(或脱附峰)面积A0、Ax,被测样品的比表面可通过与标准样品的直接对比得到:

Sg=Sg0AxW0/A0Wx

其中W0和Wx分别为标样和被测样的重量。“直接对比法”测定比表面积有一定的局限性,即被测样品和标准样品的吸附特性必须一致,否则测试的准确性会受到影响。

为探究恰当的实验操作条件,使不同材料的低温氮吸附性能一致,同时验证廖寄乔[1]指出选用P/P0=0.3 的氮分压应用在动态法的结论,本文以平均吸附层数为评定参数,研究不同氮气分压下不同材料的吸附特性,进而得到对不同材料均具有普适性的直接对比法比表面测定的操作条件。

用氮吸附法测定不同氮气分压下材料的平均吸附层数,关键是得到单层饱和吸附量,但绝大多数材料的吸附特性不是单层吸附,而是所谓多层吸附。

BRUMAUER-EMMETT-TELLER三人在1938年提出了多分子层吸附理论,通过对气体吸附过程的热力学和动力学分析,推出了著名的氮吸附量随氮气分压(P/P0)而变的BET方程:

P/V(P0-P)=1/VmC+[(C-1)/VmC](P/P0)

可转化为:

1/V(P0/P -1)=1/VmC+[(C-1)/VmC](P/P0)

分析指出,(P/P0)在0.05-0.35范围中,BET方程是一个线性方程,该直线的斜率与截距之和的倒数正好就是单层饱和吸附量,于是在此范围中,选择3-5个压力点,测出每个压力点的吸附量,然后按照BET方程作图,即可求得单层饱和吸附量,结合各氮气分压下材料对氮气的吸附量V,进而求得不同氮气分压下材料的平均吸附层数n。

n=V/Vm

以标准炭黑G8为例,计算过程如下:

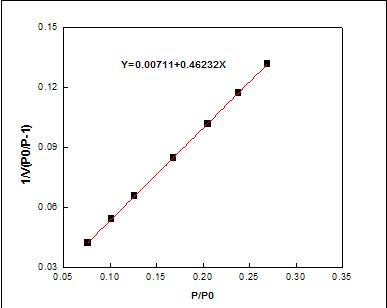

1)根据标准炭黑G8的等温吸附曲线,可以得到(P/P0)和V,进而求得[1/V(P0/P -1)],如表1所示。以(P/P0)为横坐标、[1/V(P0/P -1)]为纵坐标,作图可得到一条直线,如图1所示。该直线的截距为(1/VmC)、斜率为[(C-1)/VmC],可以求得单层饱和吸附量,即斜率与截距之和的倒数,如表2所示。

表1 等温吸附数据

P/P0 | V | 1/V(P0/P-1) |

0.07618 | 1.95456 | 0.04219 |

0.10151 | 2.08946 | 0.054071 |

0.12622 | 2.19825 | 0.065713 |

0.16786 | 2.38078 | 0.084729 |

0.20538 | 2.53767 | 0.101851 |

0.23791 | 2.66807 | 0.117006 |

0.26927 | 2.79717 | 0.131738 |

图1 炭黑标样G8的BET方程拟合图

表2炭黑标样G8的单层饱和吸附量

截距 | 斜率 | 单层饱和吸附量Vm |

0.00711 | 0.46232 | 2.130243 |

2)结合各氮气分压下材料对氮气的吸附量,进而求得不同氮气分压下材料的平均吸附层数,由于当P/P0大于0.4以后,由于毛细吸附作用,材料在液氮温度下吸附的氮气不完全为气态,因而选取0.1、0.2、0.3、0.4几个P/P0点进行计算,结果如表3所示。

表3炭黑标样G8平均吸附层数计算

P/P0 选取 | P/P0 实际 | V | 单层饱和吸附量 Vm | 平均吸附层数 |

0.1 | 0.10151372 | 2.08946 | 2.130243061 | 0.980855208 |

0.2 | 0.20538476 | 2.53767 | 2.130243061 | 1.191258428 |

0.3 | 0.30171258 | 2.9307 | 2.130243061 | 1.375758501 |

0.4 | 0.39556965 | 3.35953 | 2.130243061 | 1.577064168 |

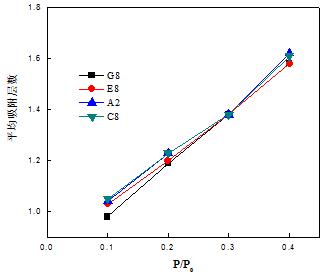

按照炭黑标样G8平均吸附层数计算方法,分别计算炭黑标样E8、A2和C8在不同氮气分压下的平均吸附层数,其结果统计如表4所示,并得到炭黑标样平均吸附层数随氮气分压变化的曲线如图2所示。

根据图2可知,在不同氮气分压下,炭黑标样的吸附特性差异明显,氮气分压从0.1增大到0.3,不同标准炭黑的平均吸附层数逐渐接近,其相对标准偏差由3.03%降至0.00%。在氮气分压为0.3时,各类炭黑标样的平均吸附层数最为接近,当P/P0为0.4时,受毛细吸附作用的影响,吸附特性差异又变得明显。

表4炭黑标样平均吸附层数统计

P/P0 选取 标准炭黑(比表面m2/g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

G8(9.1) | 0.98 | 1.19 | 1.38 | 1.58 |

E8(36.7) | 1.03 | 1.20 | 1.38 | 1.58 |

A2(75.9) | 1.04 | 1.23 | 1.38 | 1.62 |

C8(126.32) | 1.05 | 1.23 | 1.38 | 1.61 |

相对标准偏差RSD% | 3.03 | 1.70 | 0.00 | 1.29 |

图2炭黑标样平均吸附层数 vs. 氮气分压

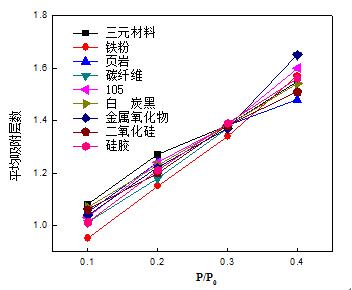

为进一步验证氮气分压对平均吸附层数的影响性,按照炭黑标样G8平均吸附层数计算方法,分别计算不同材料平均吸附层数,其结果统计如表5所示,并得到不同材料平均吸附层数随氮气分压变化的曲线如图3所示。

根据图3可知,氮吸附相对压力对平均吸附层数的影响较为显著,随着氮吸附相对压力的增大,不同材料的吸附层数差异逐渐递减,在氮气相对压力为0.3时,各类材料的平均吸附层数最为接近,当P/P0为0.4时,受毛细吸附作用的影响,吸附特性差异又变得显著。

表5不同材料平均吸附层数统计

P/P0 选取 材料名称(比表面m2/g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

某汽车企业三元材料(0.206m2/g) | 1.08 | 1.27 | 1.38 | 1.55 |

吉林客户铁粉(0.258m2/g) | 0.95 | 1.15 | 1.34 | 1.57 |

重庆某学院页岩(22.85m2/g) | 1.05 | 1.24 | 1.38 | 1.48 |

某化工大学碳纤维复合材料(25.03m2/g) | 1.01 | 1.18 | 1.37 | 1.65 |

介孔材料(193.1m2/g) | 1.03 | 1.24 | 1.38 | 1.60 |

福建客户白炭黑(196.2m2/g) | 1.07 | 1.23 | 1.38 | 1.54 |

某研究所金属氧化物(230m2/g) | 1.04 | 1.22 | 1.37 | 1.65 |

德国客户二氧化硅(295.9 m2/g) | 1.06 | 1.20 | 1.38 | 1.51 |

山东客户硅胶(529.8m2/g) | 1.01 | 1.21 | 1.39 | 1.56 |

相对标准偏差RSD% | 3.84 | 2.94 | 1.04 | 3.69 |

图3不同材料平均吸附层数 vs. 氮气分压

在使用动态流动色谱法比表面仪“直接对比法”测定比表面积时,一般选择用炭黑作为标准物质进行参比,为尽可能获得真实的比表面积,应该保证待测样品的吸附性能与炭黑最接近,所以应该选用氮气分压为0.3的混气,该操作条件下被测样品和标准样品的吸附特性一致,确保直接对比法测试的准确性和重复性。

[1] 廖寄乔. 动态法测试固体材料比表面的误差来源及修正方法[J]. 粉末冶金材料科学与工程, 1936, 1(1): 85-88.